南牧村に伝わる群馬県内最大級の火祭りが、「大日向の火とぼし」です。民間サークルの南牧歴史研究会では3種類の御城印と御祭印(以下「御城印」)を制作し、8/14、15日に開催された祭りの会場で販売しました。各100枚ずつ用意しましたが、どれも半数以上をお買い求めいただき好評でした。売れ残った御祭印と御城印は今も道の駅「オアシスなんもく」で販売中です。

https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/740063

ということで、御城印を制作・販売した南牧歴史研究会の活動と御城印を制作した経緯を紹介します。

南牧歴史研究会の活動

南牧歴史研究会は、郷土史を愛好する村民有志が立ち上げた歴史サークル(任意団体)です。昨年秋に8名で発足し、村内でフィールドワークを行なったり、郷土史についての情報交換(歴史談義)を行なってきました。代表は私(松林)が務めています。

御城印の制作が話題に出たのは昨年12月の会合でのこと。群馬県内で御城印を作っている城が増えているので南牧村でも何か作れないかとメンバーの一人から提案があり、火とぼし会場での販売に向け、プロジェクトがスタートしました。

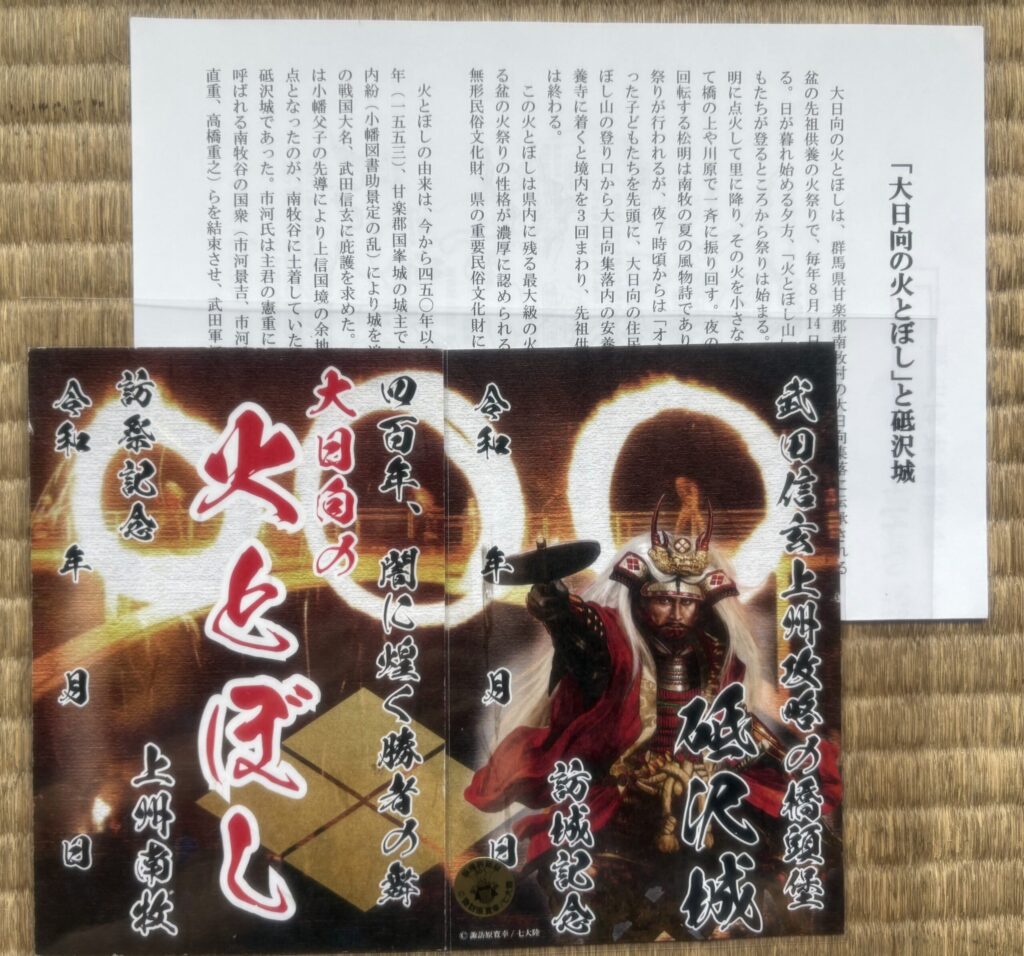

最初は御城印のデザイン案をAIに幾つか出してもらいましたが、データの蓄積が少ないためか、適した案が出てきません。結局、群馬県内を中心に御城印の制作を多く手掛けている「群馬御城印プロジェクト」に制作を発注。火とぼし、砥沢城、そして武田信玄のイラストが入った砥沢城の3種類のデザインを作っていただきました。実績豊富なだけあって、どれも素晴らしい出来栄えです。武田信玄のイラストは、シミュレーションゲーム「信長の野望」のデザイナーさんが書いたイラストを採用してくれました。ちなみに甘楽町の国峰城が作っている御城印にも、同じ信玄のイラストが使われています。

砥沢城を選んだ理由は、火とぼしの起源と関係しているから。そして、火とぼしの起源には武田信玄が絡んでいます。

火とぼしの起源と砥沢城

火とぼしの起源については、南牧村のパンフレットやホームページ、その他、群馬県の情報サイトでも解説されています。「We love 群馬」サイトには、比較的詳しく書かれています。

ただし、これらの一般的な説明では、情報が少し足りていません。南牧の住民が武田軍に加勢した理由が、「領主の圧政に苦しんでいた」だけしか書かれていないのです。

群馬県や南牧村の戦国時代について書かれた研究書(※)には、甘楽郡国峯城の城主だった小幡憲重とその子が内紛で城を追われ武田軍に庇護を求めたことが武田軍の上州侵攻のきっかけになったと書かれています。それを先導したのが小幡父子であり、支援したのが小幡憲重を主君にしていた土着勢力の南牧衆でした。つまり、攻める側も攻められる側も小幡だったのです。

そして、武田軍が上州侵攻の拠点(橋頭堡)にしたのが南牧の砥沢城でした。

このストーリーとセットで御城印をアピールして南牧の歴史への理解を深めていただきたい思いから、「大日向の火とぼしと砥沢城」と題する解説文を作成し、武田信玄のイラスト入りの御城印と火とぼしの御祭印の2枚セット(火とぼしセット)の特典に付けることにしました。解説文付きの2枚セットも、道の駅「オアシスなんもく」にて1,100円で販売しています。

※南牧村の戦国史が書かれている研究書(諸説あり)

・飯森康広、余湖浩一編『図説 群馬の城郭』国書刊行会 2025

・簗瀬大輔編『戦国史 上州の150年戦争』上毛新聞社 2012

・市川太平『南牧谷戦国史』南牧郷土研究会 2011

今後の計画

今後、南牧歴史研究会では御城印のラインアップを増やし、毎年、火とぼしの会場で販売していく予定です。南牧村には砥沢城の他にも山城が多数あったことが伝えられているので、武田信玄に加勢した南牧6人衆(土着の豪族)と合わせてアピールしていきます。(道がないため城にたどり着けないのが残念ですが…)

また、戦国史以外にも村に残る郷土史を掘り起こし、何らかの形でアピールしていきたいと考えています。その一端は、このブログでも報告していきます。(以上)