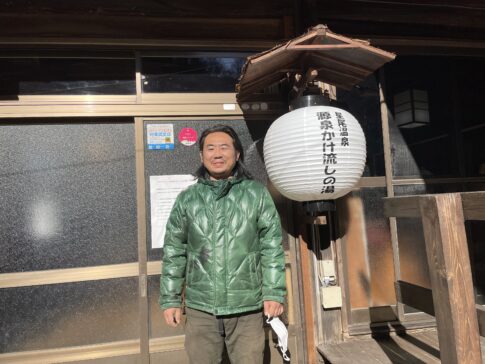

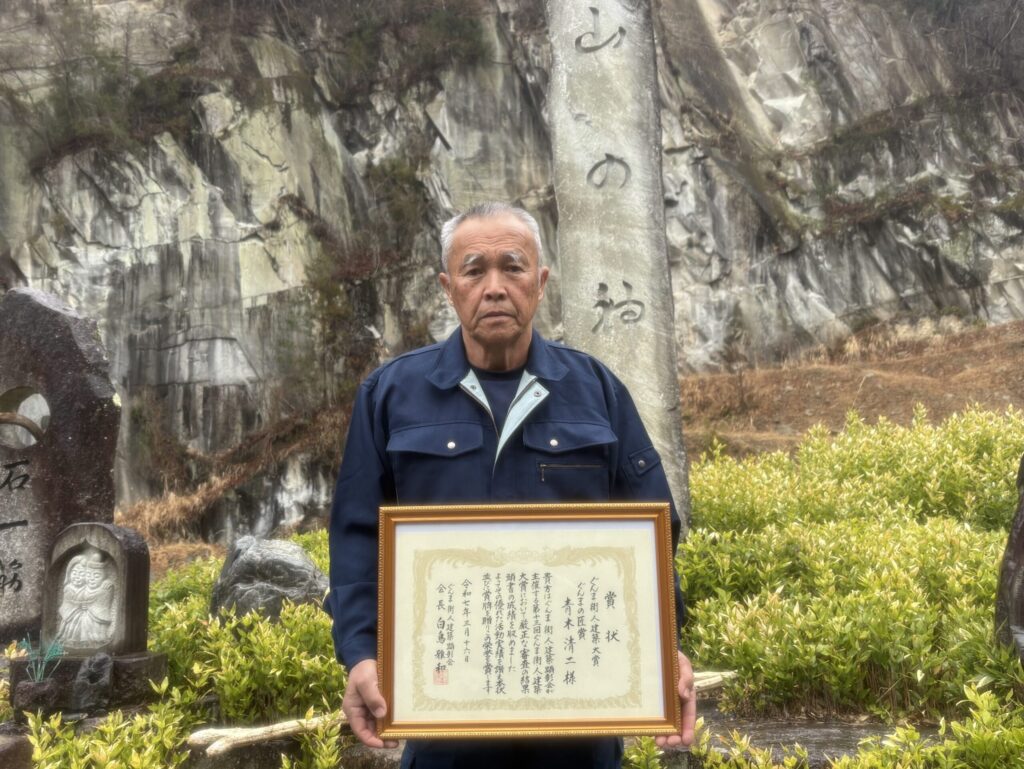

本年3月16日に前橋市内で挙行された「第13回ぐんま街・人・建築大賞顕彰式」で、青木石材店の青木清二さんが「ぐんまの巧賞」を受賞しました。青木さんとは文化財調査活動やイベントでご一緒した縁もあり、これを機に青木さんの仕事について話を聞きました。

南牧村出身の青木清二さんは、磐戸地区で椚石(くぬぎいし)の採掘・加工業を行っている青木石材店の5代目です。同業者が相次いで廃業するなかで、伝統ある椚石の採掘と加工を一人で続け、地域文化と石工の技を継承している点が受賞につながりました。詳細は、ぐんま 街・人・建築顕彰会のWebや以下をご覧ください。

江戸時代から続く椚石の伝統

青木さんは、1953年4月生まれの71歳(4月11日現在)。中学卒業後から石材の道に入り、60年近くにわたり磐戸地区の椚で椚石の採掘・加工を行っています。まずは、青木石材店のこれまでの歴史と仕事から聞いてみました。

―青木さんは青木石材店の5代目ということですが、お店の創業はいつ頃ですか?

青木 文久元年(1861年)です。江戸時代の終わり頃ですね。長野県の伊那から出稼ぎに来ていた高遠石工(たかとういしく)が、ここ(椚)を見つけて石を切り出したのが椚石採掘の始まりと聞いています。その後、石工の一人が青木家に婿入りして始めた石材店が第一号になりました。青木石材店の初代は、青木豊次郎という人です。

―ということは、椚石の歴史は江戸時代まで遡るのですね。

青木 ええ。当時の高遠は石工の里として全国に知られていて、今も数多くの石造物が各地に残っています。南牧村の磐戸神社にも寛政10年(1798年)に立てられた椚石の灯籠があって、「高遠石工」の銘が刻まれています。当時は土着が許されなかったので高遠石工が出稼ぎで作ったようですが、その頃から椚石は切り出されていたんでしょう。

―椚石出荷の最盛期はいつ頃だったのでしょう?

青木 昭和30年代から50年代にかけてです。日本の高度経済成長で道路の拡張や護岸工事が本格化して、石の需要が一気に高まりました。昭和40年代には椚に10軒くらいの石材店が軒を連ねていて、下仁田や富岡からも人が来て働いていたんです。それぞれに弟子もいて賑やかでしたね。近隣の市町村はもちろん、東京にも石材を出荷していました。

―東京にもですか?

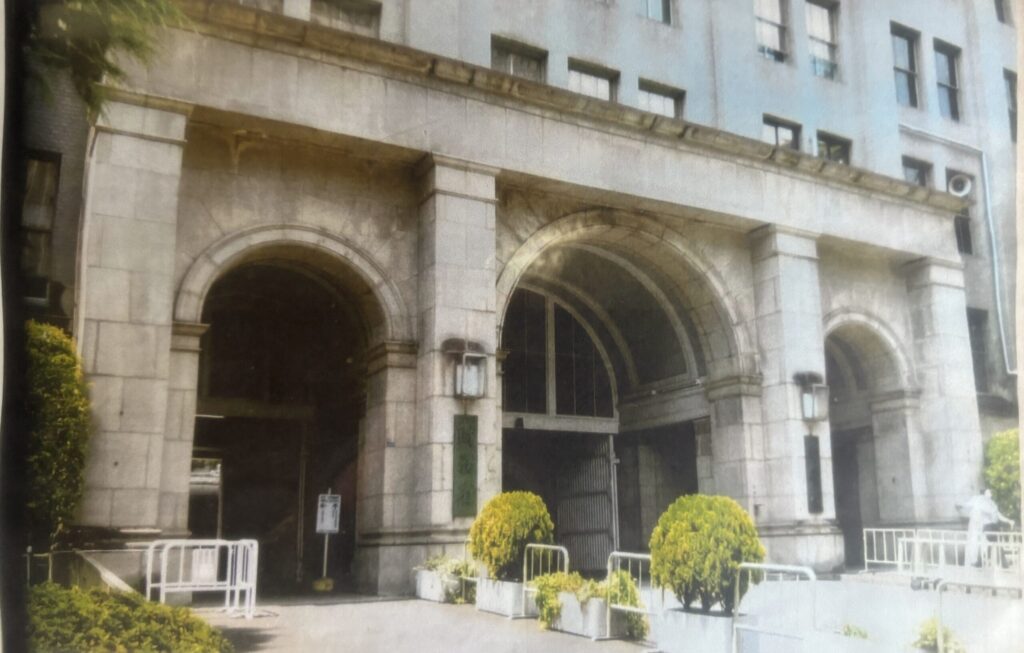

青木 当時は下仁田駅から貨車に積んで、東京まで送っていました。さまざまな建物に椚石が使われていますが、代表的なのは財務省(当時の大蔵省)の建物ですね。1階部分は全てうちの石が使われています。

―その建物は、今も見ることができますか?

青木 今も見られますよ。私も何年か前に見に行って、「ああ、確かにうちの石だな」と確認しましたから。当時の3代目だった祖父は、この石に「日本が豊かで栄えますように」と願いを込めて「豊栄石(ほうえいせき)」という名前を付けて提供したんです。

140年以上劣化していない椚石の原三角測点

―江戸時代からの歴史と伝統がある椚石には、どのような特徴があるのですか?

青木 加工しやすく風化しにくいのが特徴です。石を割ったり削ったりして細工がしやすいんですね。固すぎず、でも柔らかすぎない、ちょうどいい硬さ。それでいて水分を吸いにくいから、雨風にさらされてもあまり劣化しません。あとは光を乱反射しないので、壁材としても重宝されていました。目に優しく、作業がしやすいと。

―長年屋外で使っても劣化しにくいのですね。

青木 ええ。例えば明治15年に下仁田町の白髪岩山頂に建てられた原三角測点の標石には椚石が使われていますが、140年以上経った今もそのまま残っていて、全然変わっていません。

―椚石は、どのような地質から採石されるのですか?

青木 脈(みゃく)と呼ばれる石英安山岩の地層からで、ここから南に600メートル、北に1500メートルくらい続いています。地下深くのマグマの活動で生まれたもので、約1800万年前のものですね。マグマが地層を突き破って上がってくるときに、周囲の岩石を取り込んでできたものです。

―まさに自然の造形ですね。

青木 ええ。下仁田ジオパークの研究者の方も調査に来て、「これは地下からの手紙だ」なんて言ってましたよ。それくらい、いろんな情報がこの石には詰まっているんです。

仕事を続ける励みは、お客様の声

―次に現在の仕事について伺います。伝統が息づいている椚石の石材業ですが、技術革新や安全面の工夫は進んでいるのでしょうか?

青木 もちろんです。昔ながらの手作業に加え、重機や最新の加工道具を取り入れることで、作業効率はかなり向上しました。とはいえ、発破作業のような危険を伴う工程は、いまだに人の技術と経験が大きく影響します。また、採石業務管理者の資格や火薬取扱の免許も必要になるため、単に機械任せにはできない部分があります。採石現場には警察や土木関係の検査も定期的に入りますので、安全対策の徹底は欠かせません。

―現在、椚地区で石材業を営んでいるのは青木さんだけだとか。

青木 はい、2005年以降はうち1軒だけです。昭和40年代には10軒ほどあったんですが、みんな廃業してしまってね。中国産の安価な石に押されて、需要が激減したのが大きかったです。かつては100人くらいいた住民も、今では10人ほどに減ってしまいました。

―後継者はいらっしゃらないのですか?

青木 まだいませんが、関心を持つ人はいます。業界の厳しさや重労働というイメージが先行しがちですが、今は機械や道具が進化しているので、それほどでもありません。ただ発破をするときの危険はありますし、採石業務管理者の資格や火薬取扱者の免許も取らないといけない。そう簡単には始められないんです。

ー群馬県内には青木さん以外にも、石工を続けている方はいますか?

青木 石屋さんはいるけど、私のように山でやってる人はいないんじゃないかな。今の石屋はドリルで穴をあけて割っているから、ドリルの穴が石に残るんだよね。私はそれが嫌なのでノミで割って玄能ではたいて割る伝統工法にこだわっています。

―村の子どもたちとの交流もあるそうですね。

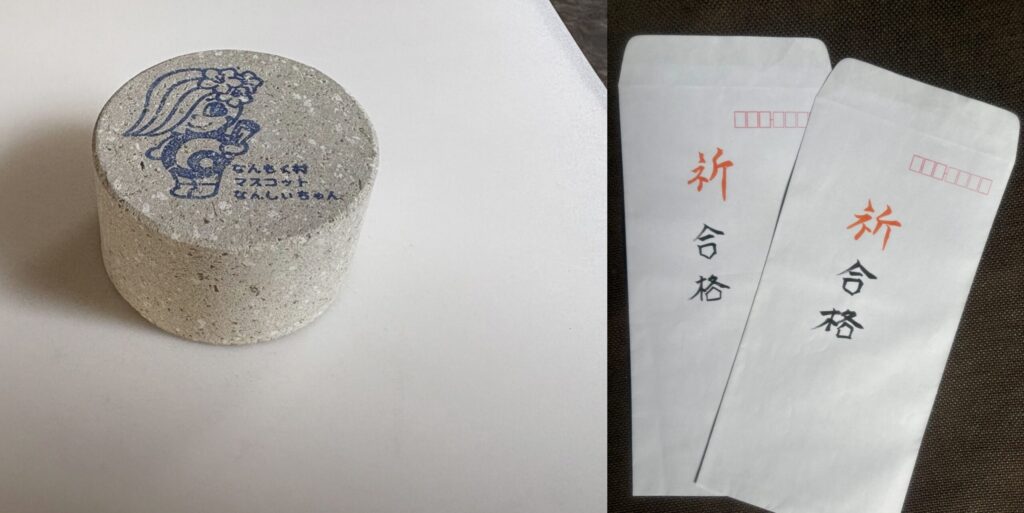

青木 南牧の小中学校の生徒さんは体験学習に来ていますし、採石場での音楽祭や花瓶作り教室といったイベントも開催しています。また、昨年開校した「なんもく学園」にも、椚石の束石や縁石、ブックエンドなどを納めています。卒業する生徒には、毎年1月頃に、合格祈願の石のお守りを渡しているんですよ。私も学校にはお世話になりましたから。

―最後に、青木さんが椚石の石材業を続けている理由をお聞かせください。

青木 やっぱりね、使ってくれたお客さんが「この石にして良かった」って言ってくれる。その一言がうれしいんですよ。伝統を絶やしたくないっていうのもあるし、とにかく続けることが私の使命だと考えています。今さら別の仕事もできないしね(笑)。

取材を終えて

青木さんの言葉からは、椚石の伝統を一人でも守り抜くという強い思いが感じられた。椚石の石材業を営んでいるのは青木さん一人だが、1軒だけになった分、椚石を使った石材の注文は絶えないという。私が取材している最中にも、高崎から来た若い造園職人が椚石を採石していた。伝統職人の技は全国で消えつつあるが、後継者が現れることを願いたい。

なお、青木石材店のWebには、採石場を上空からドローンで撮影した動画や、椚石の詳細な歴史、青木さんが自ら綴るブログなどが載っているので、ぜひご覧いただきたい。(以上)