南牧歴史研究会のメンバー有志で、長野県佐久市(合併前の浅科村)にある五郎兵衛記念館を訪問してきました。南牧村出身の市川五郎兵衛は、新田を開拓する上で欠かせない用水路を開発した江戸時代初期の人物です。展示品もさることながら、新田の広大さと用水を流れる水量の豊富さに驚き、次回は五郎兵衛ゆかりの地を巡りたいと思いました。(訪問日:11月19日)

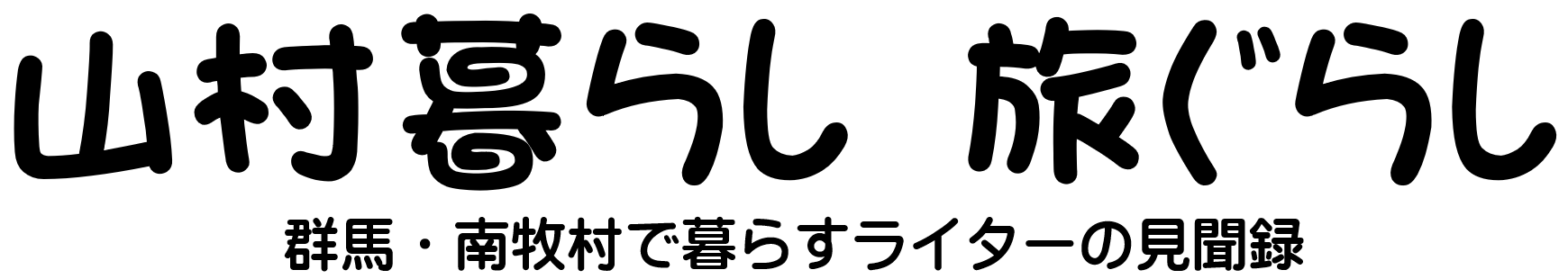

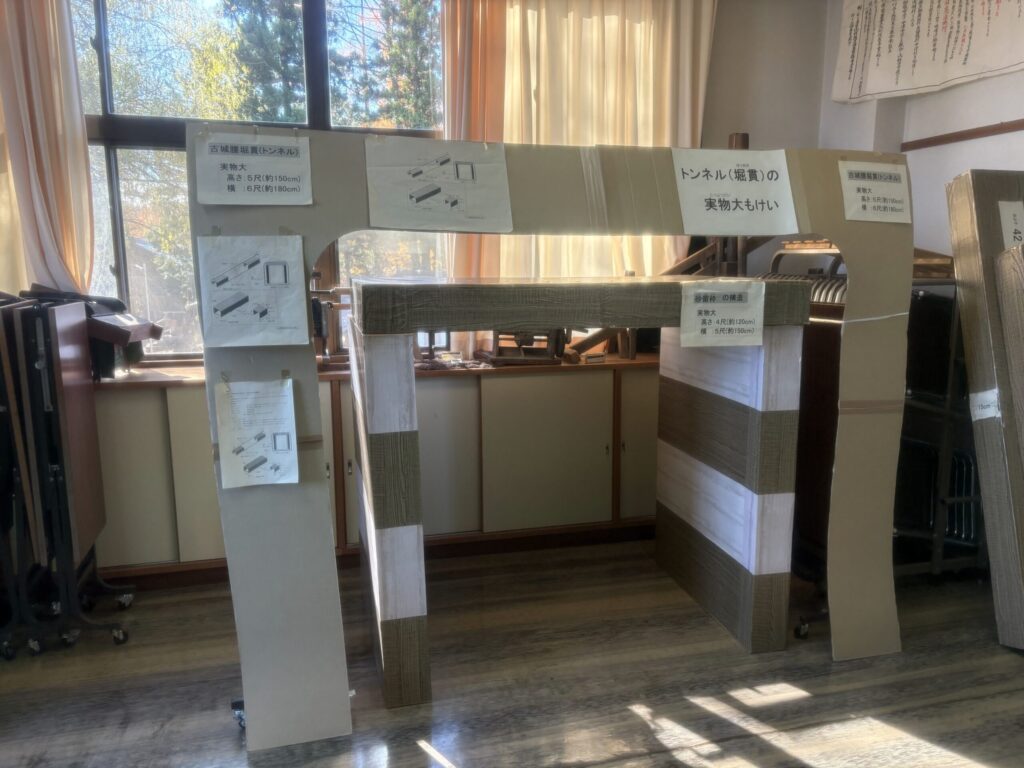

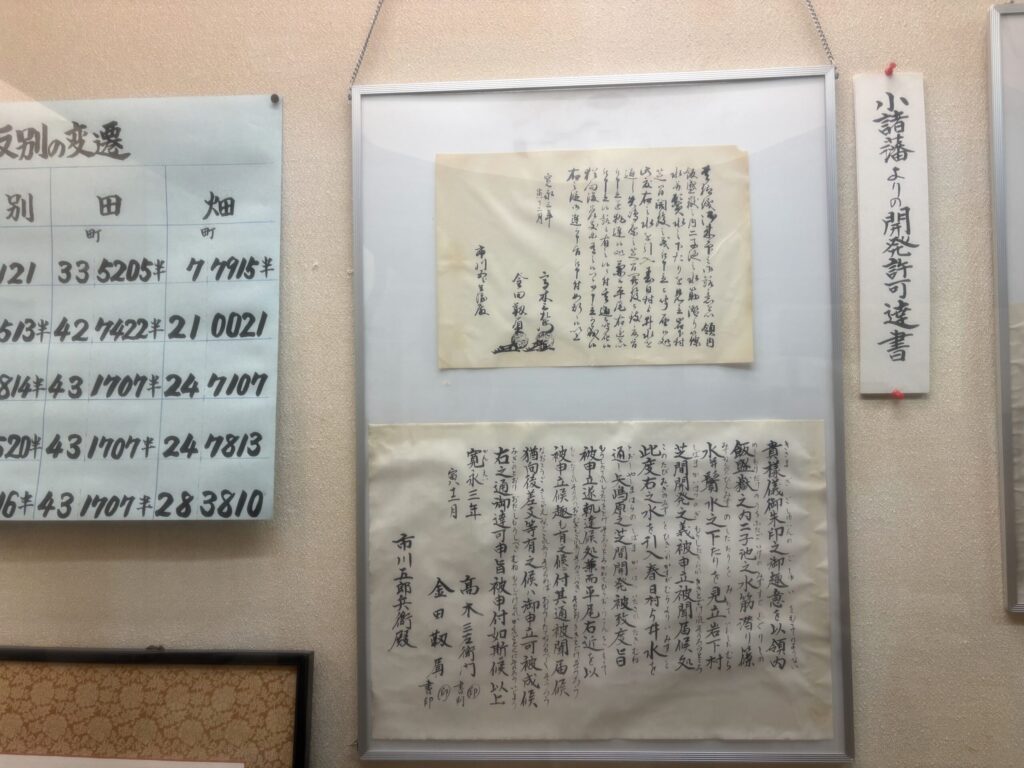

南牧村の羽沢で1571年に生まれた市川五郎兵衛真親は、武田信玄に服属して西上州攻めに貢献した「南牧六人衆」の子孫です。五郎兵衛は小諸藩の領主の許可を得て、1626年から5年ほどかけて「矢嶋原」と呼ばれる不毛の原野に約20kmに及ぶ用水を引き、広大な五郎兵衛新田を生み出しました。しかも、故郷である南牧の砥山経営で蓄えた私財を投じてです。遠く離れた蓼科山の湧き水を水源とする難工事でしたが、トンネルを掘ったり川を樋で越したり、高度な土木・測量技術を駆使して困難を克服しました。その偉業は今も継承されており、2018年には「世界かんがい遺産」にも認定。ブランド米「五郎兵衛米」の産地としても親しまれています。

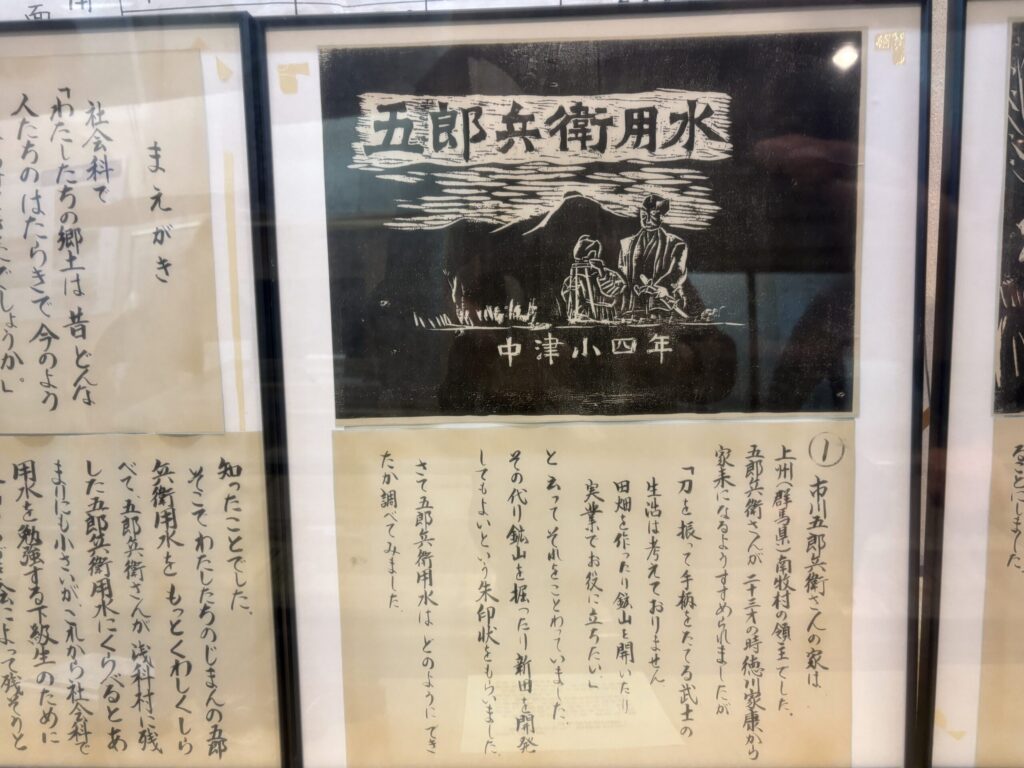

五郎兵衛の功績や歴史史料を展示しているのが、五郎兵衛記念館です。小高い丘の上に建てられた記念館には、五郎兵衛の足跡を表す史料や用水のルートを示す電光表示盤はもちろん、地元の子供たちなどが書いた伝記などが展示され、五郎兵衛さんが地元でいかにリスペクトされているかが伝わってきました。記念館の付近にある五郎兵衛の墓や、五郎兵衛を祀った真親神社、水を各土地に分けた分水盤も見学しました。五郎兵衛新田の広大さと、用水路を勢いよく流れる水量の豊富さに、メンバーは驚いていました。

今回は記念館の訪問だけで終わりましたが、引き続き五郎兵衛の研究は継続します。次回の訪問時には、用水取水口、トンネル跡地、掛樋などの遺構を見学したいと思います。(以上)

<記念館の地図>

<記念館の詳細>

https://www.city.saku.nagano.jp/bunka/sakubun/gorobekinenkan/index.html